|

Aktuell |

|

| Herzlich Willkommen auf unserer Homepage |

|

Liebe Mitglieder und interessierte Kolleginnen

Wir freuen uns, Euch auf unserer Homepage der Sektion Solothurn des Schweizerischen Verbands Medizinischer PraxisAssistentinnen zu begrüssen. Mit diesem zeitgemässen Auftritt ist es uns möglich, Euch fortlaufend über unsere aktuellen Aktivitäten zu informieren.

|

|

Wichtiger Hinweis

MPA Solothurn und Diverses wie Lohnempfehlungen | .

|

|

Weiterbildung:

Es hat noch freie Plätze in unseren Kursen: |

Bitte beachten Sie das neue Jahresprogramm der Weiterbildung.

Interessiert? Details finden sie hier. |

|

|

Im Folgenden berichten wir Ihnen aus unserer Vereinsarbeit:

|

|

Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, 13.03.2025 |

Im Rahmen unserer Mitgliederversammlung 2025 durften wir die Geschäftsführerin des SVA, lic. Iur. Denise Gilli als Referentin zum Thema «sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz» begrüssen.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz betrifft zwischen 5 bis 40% der Arbeitnehmenden im Verlauf ihres Berufslebens, wobei 1 bis 15% davon in den letzten 12 Monaten betroffen waren. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Eine sexuelle Belästigung durch einen Patienten ist für Betroffene oft einfacher zu melden, da der Täter in diesem Fall weniger Einfluss hat. Bei Belästigungen durch den Arbeitgeber können Betroffene entweder auf Einsicht hoffen oder müssen gegebenenfalls kündigen.

Sexuelle Belästigung umfasst u.a. anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Berührungen, Einladungen, anstössige Kommunikation, das Zeigen von pornografischem Material und sexuelle Übergriffe. Es kommt dabei auf das Empfinden der betroffenen Person an, nicht auf das des Täters.

Betroffene sollten Vorfälle dokumentieren (schriftlich festhalten, was passiert ist – inkl. Datum, Uhrzeit, Ort und Zeugen), Beweismaterial sichern (insbesondere bei Körperverletzung/Vergewaltigung- in Spitäler gibt es dazu geschulte Fachpersonen) und sich an Vertrauenspersonen oder Fachstellen wie die Opferhilfe wenden. Es ist wichtig, frühzeitig deutlich zu machen, dass man mit dem Verhalten nicht einverstanden ist. Rechtliche Grundlagen wie das Arbeitsrecht und das Strafgesetzbuch bieten Schutz, allerdings können Täter durch bessere finanzielle Mittel und juristische Unterstützung oft die Rechte des Opfers in Frage stellen, was den Prozess erschwert und das Opfer nochmals durch die Hölle gehen lassen.

Denise bittet uns sich immer Hilfe zu holen – seien wir selbst betroffen oder jemanden den wir kennen. Wir können uns dazu auch an Denise wenden – wenn sie uns nicht selbst helfen kann, weiss sie auf jeden Fall, wer das tun kann.

|

|

Schulter und Ellbogen in der Praxis - Zusammenfassung der Weiterbildung am 12. November 2024: |

Am 12. November 2024 trafen sich der Vorstand und 11 MPAs im Alterszentrum Tharad zu einer Weiterbildung zum Thema „Schulter und Ellbogen in der Praxis“ unter der Leitung von Dr. med. Ulf Riede, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie. Dr. Riede, der Erfahrungen an renommierten Kliniken wie der Uniklinik Balgrist und der Mayo Clinic gesammelt hat, gab umfassende Einblicke in seine Spezialgebiete: die Behandlung von Schulter- und Ellbogenerkrankungen.

Schlüsselthemen der Weiterbildung:

Schulter-Luxation: Dr. Riede erklärte, dass die Schulter aufgrund der geringen knöchernen Stabilität häufig auskugelt, meist nach vorne. Die klassische Repositionstechnik nach Theodor Kocher wird nach wie vor angewendet, um die Schulter schmerzarm und sicher wieder einzurenken. Luxationen können zu einer Labrumläsion führen, die mit einer arthroskopischen Operation behandelt wird.

Frakturen der Schulter: Eine Oberarmkopffraktur erfordert nicht immer eine Operation. Eine konservative Behandlung mit Ruhigstellung und Physiotherapie kann ausreichen, wobei in schwierigen Fällen eine Schulterprothese notwendig sein kann.

Rotatorenmanschette: Diese Sehnenstruktur ist essenziell für die Bewegung der Schulter. Dr. Riede erklärte, dass Risse der Rotatorenmanschette häufig schleichend entstehen und oft durch Stürze oder den Alterungsprozess verursacht werden. Eine arthroskopische Behandlung ist in den meisten Fällen möglich.

Frozen Shoulder und weitere Erkrankungen: Dr. Riede differenzierte zwischen primären und sekundären Formen der Frozen Shoulder und betonte die Bedeutung von Schmerzmanagement und Physiotherapie. Auch andere Erkrankungen wie der Tennisellbogen und die Behandlung von Gelenkinfektionen wurden thematisiert.

Infiltrationen und ihre Komplikationen: Dr. Riede erklärte die Anwendung von Schulter-Infiltrationen, auch bei Tennisellbogen oder Bursitis, sowie die Risiken von Steroidinjektionen und den sogenannten „Rebound Effect“ (vorübergehende Rückkehr der Schmerzsymptomatik nach Abklingen der Lokalanästhetikum-Wirkung).

Operative Therapien: In schwerwiegenden Fällen, wie bei Schulterkopfnekrosen oder Cuff-tear-Arthropathie, kann eine Schulterprothese erforderlich sein. Dr. Riede erläuterte die neuesten Technologien, die chirurgischen Planung mittels Einsatzes von 3-D-Software.

Fazit: Die Weiterbildung bot einen detaillierten Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten von Schulter- und Ellbogenerkrankungen. Dr. Riede betonte die Bedeutung einer umfassenden Diagnostik (einschließlich Röntgen in zwei Ebenen und MRT) und einer individuellen Therapieentscheidung, die von konservativen Maßnahmen bis hin zu operativen Eingriffen reichen kann.

|

|

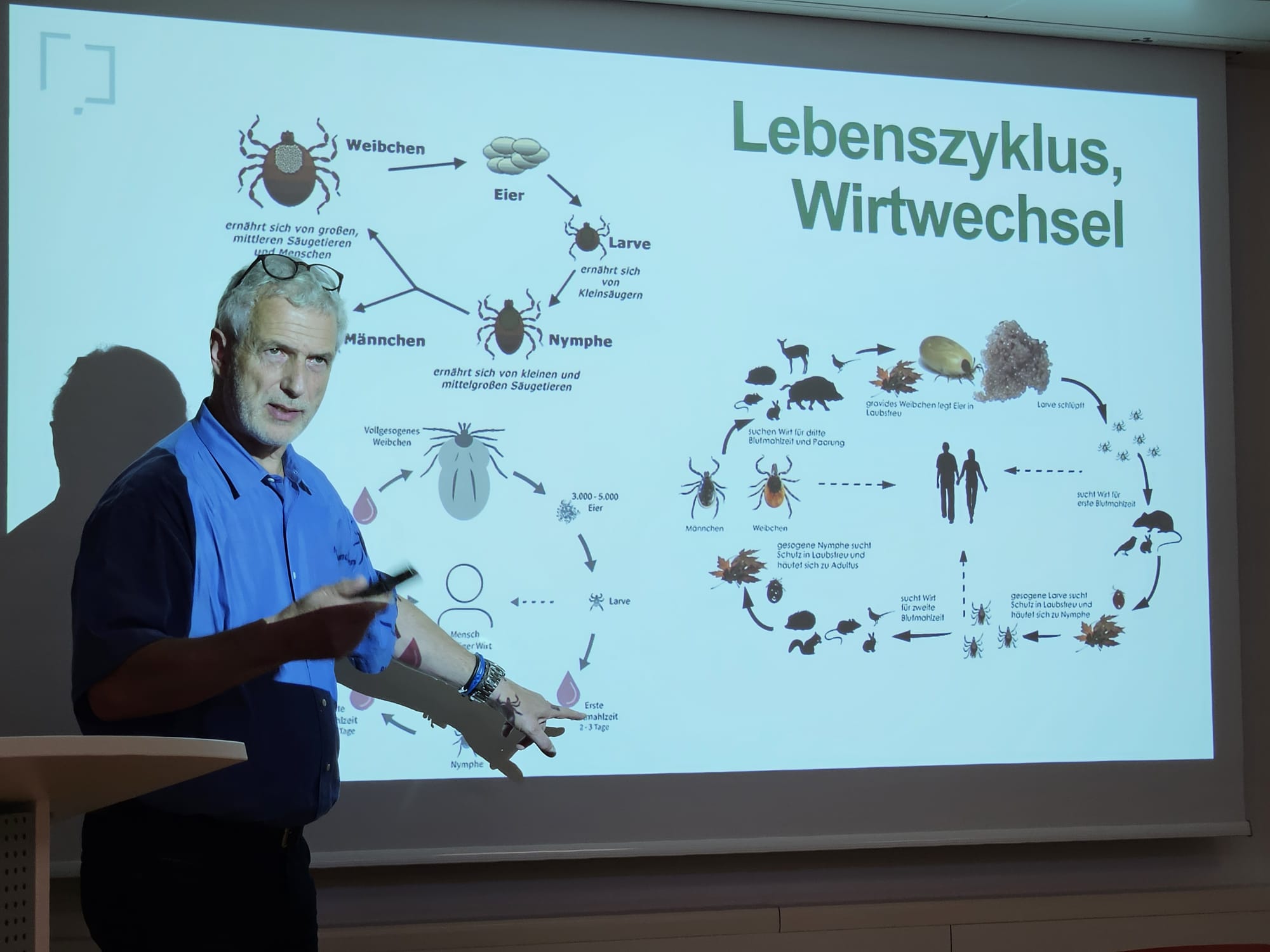

Zeckenübertragene Krankheiten, 18.09.2024 |

Am Mittwoch, 18. September, einem schönen Spätsommerabend, versammeln sich 16 Sektionsmitglieder im Schulungsraum der BSU, um Wissenswertes über Zeckenübertragene Krankheiten zu erfahren. Christa Geiser begrüsst unseren Referenten Dr. Michael Ritzler (Leiter med. Mikrobiologie), Ueli Breitenmoser (techn. Praxissupport und WB-Verantwortlicher) und Andrea Beng-von Arx (Kundenberatung) – alle von Labordiagnostic St. Gallen und dankt ihnen sowie Kevin Metzler (Spirig) für das Sponsoring des heutigen Abends.

Während Michael Ritzlers Referat erfahren wir sehr viel über Zecken und den Krankheiten, welche sie auf uns Menschen übertragen und die zu den Zoonosen (Tierseuchen) gehören. Weltweit erkranken 2,4 Mia. Menschen an einer Zoonose und mehr als zwei Millionen Todesfälle sind darauf zurückzuführen. Über 50% der bekannten und 75% der neu auftretenden Infektionskrankheiten des Menschen sind Zoonosen.

Veränderte Ökologie und globale Klimaerwärmung führen zu einer Ausdehnung der Endemiegebiete. Zoonosen können durch direkten Kontakt, über Lebensmittel oder über Vektoren (Mücken, Zecken) übertragen werden.

Zecken übertragen eine Vielzahl humanpathogener Krankheiten mit einer grossen Bandbreite klinischer Symptome. Europaweit spielen dabei die Lyme-Borreliose (bakteriell) und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, viral) die grösste Rolle.

Noch mindestens 6 weitere Krankheiten werden durch Zeckenbisse übertragen, (darunter spielt die Rickettsiose weltweit eine grosse Rolle) und neue kommen dazu – so z.B. die Tularämie (Hasenpest), eine bei Nagetieren und Hasenartigen häufig tödlich verlaufende Erkrankung und das Alongshan-Virus (kurz ALS-Virus, ALSV), welches 2017 in der Mongolei beschrieben wurde und seit 2022 auch in der Schweiz auftritt.

In unseren Regionen ist vor allem der gemeine Holzbock bis in Höhen von 2000 M.ü.M. saisonal von März bis November aktiv und Träger von Borrelien, FSME-Viren und anderen bakteriellen, sowie parasitären Erreger.

Aber auch andere Zeckenarten wie Dermacentor oder Hyalomma (sehr klein, sehr schnell) übertragen Krankheitserreger und breiten sich europaweit aus.

Larven und Nymphen leben eher am Boden und «befallen» somit eher kleine Tiere.

Grössere Zecken krabbeln auf Sträucher und Bäume und warten auf einen Wirt, also mittlere bis grosse Tiere und Menschen. Zecken können sehr lange warten, Tage…, sogar Monate…

Präventive Massnahmen wie Schutz vor Zeckenstichen (Expositionsprophylaxe) oder eine Impfung im Falle der FSME haben einen bedeutenden Stellenwert!

FSME-Viren befinden sich in den Speicheldrüsen der Zecken, Borrelien befinden sich im Darm und wandern nach Kontakt mit Blut in die Speicheldrüsen. Das bedeutet die Ansteckung mit FSME passiert unmittelbar, für Borrelien braucht es eine gewisse Zeit, ausser man quetscht die Zecke beim Entfernen. Deshalb sollte man eine Zecke nur rausziehen. Flüssigkeiten wie Öl usw. würde die Zecke zwar töten, doch zuvor wird es ihr übel, sie übergibt sich und die Borrelien sind übertragen. Der Sich einer Zecke hinterlässt ein «grosses» Loch – Kratzen sollte vermieden werden, da es ansonsten zu einer bakteriellen Superinfektion kommen kann.

FSME verläuft in zwei Phasen, die 1. Phase gleicht einer Sommergrippe und verläuft bei Kindern unproblematisch, trotzdem sollten Kinder, die einen Waldkindergarten besuchen, geimpft werden.

Eine Zeckenstichstelle sollte zur Verlaufsbeobachtung mit einem Stift eingekreist werden, so kann man eine allenfalls auftretende Wanderröte (Erythema migrans bei Borreliose) erkennen – hier brauchts weder Labor noch Diagnostik, sondern schlichtweg Tetracyclin (Antibiotika, Doxycyclin, Amoxicillin). In einem späteren Stadium tritt die Acrodermatitis chornica atrophicans (pergament-artige Haut) auf.

Um bei der Antibiotika-Behandlung von Borreliose die Resistenzbildung möglichst zu verhindern, im die offizielle Seite https://www.guidelines.ch einheitliche Therapien.

Zu den Details zur Diagnostic/Screening (PCR) erhalten wir den Labordiagnostic-Flyer «Zecken-übertragene Krankheiten», dürfen aber auch jederzeit uns mit Fachfragen an Dr. Michael Ritzler wenden (info@labordiagnostic.ch). Die gesamte Publikation ist unter https://labordiagnostic.ch/fi/zeckenuebertragung abrufbar.

|

|

Mit Körpersprache und Argumenten überzeugen, 29.08.2024 |

Unsere Referentin stellt sich vor: Dr. Martina Vogel- Geschäftsführerin der comm.versa GmbH. - Studium in Politik-, Medien- und Publizistikwissenschaft sowie Staatsrecht. - Erfahrung als Journalistin, Moderatorin und PR-Beraterin. - Dozentin in den Bereichen Erwachsenenbildung, Rhetorik und Gesprächsführung

Inhalte der Weiterbildung:

Auf folgendes sollte bei einer guten Kommunikation geachtet werden:

Verständliche Sprache:

Vermeidung von Fremdwörtern und Fachbegriffen, sowie Einsatz von Sprachbildern und anschaulichen Beispielen.

Körpersprache und Mimik - wichtig für den ersten Eindruck:

Blickkontakt - Angemessen und freundlich.

Mimik und Gestik - Natürlich und nicht übertrieben.

Haltung - Aufrecht und selbstbewusst.

Stimme und Tonfall (paraverbale Kommunikation) spielen eine entscheidende Rolle.

Aktives Zuhören:

Aufmerksamkeit zeigen, beobachten und auf verschiedene Kommunikationsebenen eingehen.

Überzeugendes Argumentieren:

Struktur der Argumentation: Zweitstärkstes Argument zuerst, schwächstes in der Mitte, stärkstes am Schluss.

Beispiele für Argumentationsstrukturen: These – Beispiel – Fazit oder Vorteil – Nachteil– Fazit.

Interessant zu wissen, dass es Distanzzonen gibt und wenn diese nicht eingehalten wird, man sich sehr unwohl fühlen kann. Distanzzonen nach Edward T. Hall:

Öffentliche Zone: ab 3 Metern

Soziale Zone: 1,20 bis 3 Meter

Persönliche Zone: 60 cm bis 1,20 Meter

Intime Zone: bis 60 cm

Wir blicken auf eine sehr ansprechende und lehrreiche Weiterbildung zurück.

Wir kommunizieren ständig und doch ist es etwas, dass wir alle nicht zu 100% beherrschen und dazulernen dürfen.

|

|

Nabelschnurblutspende, 18.06.2024 |

Fränzi begrüsst am 18.06. unsere Referentin Annina Etter, Tatjana Peroulaz von MediSyn, unserem heutigen Sponsor und das herzig kleine Grüppchen, das trotz des herrlichen Sommerwetters den Weg ins Tharad gefunden hat. Thema des heutigen Weiterbildungsabend ist Die Nabelschnurblutspende / hybride oder private Einlagerung von Blut und Gewebe.

Annina Etter ist Leitende Studymidwife und Qualitätsverantwortliche an der Frauenklinik der Inselgruppe. Seit 2016 beschäftigt sie sich mit Studien im Bereich der Geburtshilfe, insbesondere mit Nabelschnurblutspenden, davor hat sie 10 Jahre lang als Hebamme auf der Abteilung für Risikoschwanger im Inselspital gearbeitet.

Jede gesunde Schwangere ist eine potenzielle Spenderin. Nach der Geburt können aus der Nabelschnur Blutstammzellen gewonnen, eingefroren und in Nabelschnurblutbanken gelagert werden. Stammzellen aus dem Nabelschnurblut sind im Vergleich zu den Stammzellen aus dem Knochenmark und peripheren Blut noch nicht völlig ausgereift, können sich immer noch modifizieren und ein neues Immunsystem aufbauen, aber diese adulten Stammzellen können sich – im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen – nicht mehr zu einem neuen Organismus teilen.

Die Entnahme erfolgt über ein standardisiertes Verfahren, ist schmerzfrei und vollkommen risikolos für Mutter und Kind. Bei einer Spende für die öffentliche Nabelschnurblutbank entstehen den Spendern auch keine Kosten – man tritt das Recht auf das eigene Blut ab. Tiefkühlkonservierte Blutstammzellen aus Nabelschnurblut sind nahezu unbegrenzt haltbar und haben ein grosses therapeutisches Potential. Dazu gehört die Zellersatztherapie für viele degenerative, autoimmune und maligne Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose; Diabetes, Leberzirrhose, Niereninsuffizienz; Herzkrankheiten; Genetische Erkrankungen und Blutkrankheiten; Entwicklung von neuen Medikamenten und Entwicklung neuer biologischer Therapeutika wie Wachstumsfaktoren oder blockierende Antikörper.

Vor 35 Jahren wurde erstmals eine allogene Stammzellentransplantation aus Nabelschnurblut vorgenommen, um erfolgreich eine Fanconi-Anämie zu therapieren.

Allogene Stammzellentransplantationen erfolgen in erster Linie zur Therapie bei Leukämien, aber auch Anämien sowie schwerer Immundefizienz- und Stoffwechselerkrankungen. Autologe Transplantationen werden häufig nach intensiver Chemo- oder Radiotherapie angewendet.

Allogen bedeutet «körperfremd» - Spender und Empfänger sind zwei verschiedene Personen. Dies ist die häufigste Transplantationsart.

Autolog bedeutet «Eigenspende».

Vor einer Stammzellentransplantation ist eine HLA-Typisierung ausschlaggebend – je ähnlicher, je besser. Das HLA-System (Gewebeeigenschaften) ist so divers, dass es theoretische mehr HLA-Typen als Menschen gibt.

Nabelschnurblutstammzellen sind zwar einfach zu gewinnen, aber für eine öffentliche Spende müssen viele Kriterien erfüllt sein: die persönliche und familiäre Anamnese muss bland sein, die Schwangerschaftsserologie unauffällig und mittels eines 7-seitigen, medizinischen Fragebogens des SBSC (Swiss Blood Stem Cells) muss die Spendetauglichkeit evaluiert worden sein. Um die Sicherheit von Mutter und Kind zu gewährleisten, gelten folgende Richtlinien: der Geburtsverlauf und der übliche Zeitpunkt der Abnabelung darf nicht wegen der Spende verändert werden (Wassergeburten verhindern manchmal ein zeitgerechtes Abnabeln, jedoch ist an sich eine Entnahme bei jedem Geburtsmodus möglich); nur eine Spende pro Entnahme-Personal, um Verwechslungen zu vermeiden; das schriftliche Einverständnis der Eltern muss vorliegen. Geburtshilfliche Notfallsituationen verhindern eine Abnahme. Um das Risiko einer genetisch übertragbaren Krankheit und allfälligen Infektionskrankheiten zu evaluieren, ist nach der Geburt eine klinische Untersuchung und ein Screening des Neugeborenen erforderlich.

Die beiden öffentlichen Nabelschnurbanken der Schweiz befinden sich an den Unispitäler Basel (Cord Blood Bank Basel) und Genf (Cord Blood Bank Genf).

Gemäss den hohen Qualitätsstandards dürfen für die öffentlichen Nabelschnurbanken Entnahmen zurzeit nur am Inselspital Bern, Unispital Basel, Unispital Genf und Kantonsspital Aarau durchgeführt werden.

Für eine familiäre (gerichtete) Spende ist die Entnahme an allen Geburtskliniken der Schweiz möglich, jedoch muss die Spende innert 6 Stunden selbständig (durch die Familie) nach Basel gebracht werden. Vorab muss für diese gerichtete Spende ein Antrag gestellt werden.

Private Nabelschnurbanken lagern das Nabelschnurblut gesunder Neugeborener auf Wunsch der Eltern für das Kind selbst, respektive seine Familie für den eventuellen späteren Eigenbedarf ein. Dies ist möglich bei Swiss Stem Cells Biotech, Future Health Biobank, FamiCord und Vita34.

Unser Dank gilt Annina Etter für ihr spannendes Referat und auch für ihr Angebot, später aufkommende Fragen zu beantworten – wir erreichen sie über studymidwife@insel.ch.

|

Obwohl sich wegen der Umstellung auf eine neue Mitgliederverwaltung eine zeitlang viele nicht selbständig anmelden konnten, haben wir zur Weiterbildung |

|

Suizid, ein Tabuthema mit Anita Finger Nussbaumer 24.04.2024 |

nebst dem vollständigen Vorstand 31 interessierte MPA begrüssen dürfen.

Unseren Sponsoren Imrane Sinani vom Labor Team W und Emilie Bulut von OM-Pharma verdanken wir den leckeren Apéro.

Den jährlich ca. 1100 Suiziden in der Schweiz, stehen «nur» etwa 400 Autounfälle gegebenüber. Die Suizidrate bei Männern ist 3x höher als bei Frauen. Mit einem Versuch möchten Frauen ein Zeichen setzen, Männer setzen ihr Vorhaben meistens erfolgreich um.

Mögliche Gründe können ein enormer emotionaler Druck, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und psychische Erkrankungen sein. Leider stehen Menschen in der Krise zu wenige Möglichkeiten sofortige Hilfe zu erhalten, zur Verfügung. So hat beispielsweise bei der dargebotenen Hand in Bern nur 1 Person für den ganzen Kanton Telefondienst.

Suizid-willige spüren sich nicht mehr, sie sind zum Zeitpunkt des Suizids unzurechnungsfähig, können nicht mehr klar denken.

Es gibt unterschiedliche Suizidarten, nebst dem aktiven, geplanten, zählen «nicht mehr aufpassen beim über die Strasse gehen», aber auch Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht zum passiven Suizid. Den Tod in Kauf nehmen zB. Klippen-Springer (aktiv-passiver Suizid). Wenn man alles verloren hat (Geld, Familie) und Suizid begeht, wird dies als Bilanzsuizid bezeichnet. Uns machen besonders die beiden folgenden Arten betroffen: Der Rachesuizid – den Suizid an einem für den/die Hinterbliebenen wichtigen Tag begehen und im Abschiedsbrief die Schuld daran den Hinterbliebenen zuschieben; und der gemeinsame Suizid – wenn z.B. Eltern mit den Kindern in den Tod gehen.

Der Aufmerksamkeitssuizid zählt zu den Versuchen, in dem z.B. Tabletten so dosiert werden, dass es grad knapp nicht zum Tod führt.

Nach einem erfolgreichen Suizid geraten die Hinterbliebenen in einen Ausnahmezustand, sie können das Geschehene nicht nachvollziehen. Es ist für sie belastend und schmerzhaft und es gibt zur Verarbeitung keine Patentlösung.

Das Wichtigste ist Zeit, viel Zeit und Geduld, einfach für die Betroffenen da sein! Wasser zum Trinken geben (nicht Tee, nicht Kaffee) damit «es in Fluss kommt»

→ S = stabilisieren (viele Betroffene fallen in eine Art Starre)

→ A = anerkennen das etwas ganz Schlimmes passiert ist

→ V = verstehen (warum? Abschiedsbrief?)

→ E = ermutigen

→ R = Rückführung (wenn Betroffene plötzlich fragen, ob man einen Kaffee wolle, etwas essen… spürt Anita Finger, dass die Schockstarre nachlässt)

Die vier Phasen der Trauer (nicht wahrhaben wollen; aufbrechende Emotionen; suchen und sich-trennen; neuer Selbst- und Weltbezug) verlaufen oft nicht der Reihe nach. Kleinigkeiten können zu anderen, evtl. auch schon durchlaufenen Phasen führen – das betrifft Trauer im Allgemeinen. Vieles ist ähnlich wie sonst bei Trennung/Todesfall und doch ist es bei Suizid anders.

Fragen über Fragen quälen die Hinterbliebenen (Was hätte ich anders/besser machen können? Hätte ich es merken können? → dazu Frau Finger: nein, man kann es nicht (immer) merken und soll sich deshalb auch keinen Vorwurf machen! War ich als Person nicht gut genug? Hatte er/sie uns gar nicht lieb? Haben wir zu viel gestritten? → Frau Finger empfiehlt, einen Brief zu schreiben und sich darin zu entschuldigen.

Hinterbliebene Kinder brauchen nach einem Suizid besondere Unterstützung. Für sie ist es wichtig die Wahrheit zu erfahren – direkt, nicht «hinten-herum».

Sie spüren, dass etwas schlimmes passiert ist und wollen wissen, warum sich jemand das Leben genommen hat. → mögliche Antworten sind: Er/Sie hatte keine Kraft mehr zu Leben; er/sie hatte keine Kraft mehr und hat den Sinn nicht mehr gesehen.

Frau Finger ist es wichtig zu erwähnen, dass eine Kremation für Kinder ein weiteres Trauma bedeuten. Zur Beerdigung in Form einer Erdbestattung sollten Kinder von einer Bezugsperson begleitet werden, die extra für sie an der Beerdigung da sein wird – die nächsten Angehörigen des Verstorbenen können während der Beerdigung nicht für die Kinder da sein und können deren Fragen (z.B. ob Würmer den Verstorbenen fressen werden) nicht beantworten → eine mögliche Antwort hierzu: Dort unten, wo der Sarg ist, hat es keine Würmer mehr.

Den Hinterbliebenen helfen Menschen, die da sind und die Trauer aushalten – auch wenn man keine Worte hat. Da sein und nicht sich hinter dem Regal im Laden verstecken oder die Strassenseite wechseln. Menschen, die die Wut der Angehörigen aushalten → auch hier empfiehlt Frau Finger einen Brief zu schreiben, aktiv etwas mit den Gefühlen, der Wut machen, damit diese nicht wie ein Jojo auf- und abflauen. Auch ein nachträgliches Abschiednehmen – z.B. ein Erinnerungs-/Abschiedsbuch machen – kann den Hinterbliebenen helfen. Mitleid hilft den Betroffenen nicht, man sollte ihnen zutrauen, irgendwann mit der Situation zurecht zu kommen.

Der Trauerprozess kann zeitlich nicht begrenzt werden. Im ersten Jahr hat man so viel Administratives zu erledigen, das man kaum zum Trauern kommt, das geschieht dann im zweiten, dritten, vierten…. Jahr.

Fränzi Rieder bedankt sich und beruhigt Anita Finger, die sich entschuldigt, da sie überzogen habe – Fränzi: «ig ha dir gärn zueglost». Das haben wir alle! Trotz des heiklen, traurigen Themas.

|

Osteoporose erkennen und behandeln Sturzprävention, 16.01.2024 |

Auch im neuen Jahr dürfen wir den Kursraum der BSU in Zuchwil nutzen und führen dort am 16. Januar 2024 die Fortbildung «Osteoporose – erkennen und behandeln» durch.

Die Eltern von Christa haben uns einmal mehr einen sehr, sehr «gluschtigen» Apéro zubereitet.

Sarina begrüsst die zahlreich zur Weiterbildung erschienen MPAs, den Sponsor Labor Risch, Andrea Burger von der Rheumaliga, sowie natürlich unseren heutigen Referenten Dr. med. Florian Winkler (Rheumatologe FMH am Berner Rheumazentrum am Viktoriaplatz in Bern).

Andrea Burger erzählt uns eingangs etwas über die Tätigkeit der Rheumaliga - informieren, begleiten. Auf der Homepage der Rheumaliga (www.rheumaliga.ch) finden sich nebst deren Kursen und Angebote auch Wissensdossier, Krankheitsbilder, aktuelle Informationen und Tipps und einen Shop mit Broschüren und Alltagshilfen (Hilfsmittel). Die Kurse der Rheumaliga werden von Physiotherapeuten und speziell geschulten Kursleitenden durchgeführt – Wasserkurse (Aquacura, Aquawell) seien am beliebtesten. Aber auch die die Active Backademy und (passend zum heutigen Thema) Osteogym werden gerne besucht.

Zusammen mit dem Handout der heutigen Fortbildung erhalten wir auch Broschüren der Rheumaliga inkl. dem Infoblatt zum Projekt Kompass, welches das Ziel hat, das Selbstmanagement von Betroffenen (Rheumatoide Arthritis, Gicht und Osteoporose) im Setting der ambulanten Versorgung zu stärken und zu verankern.

Da alle Teilnehmerinnen das Handout mit allen Folien von Dr. Florian Winkler erhalten haben, beschränken wir uns in diesem Fortbildungsbericht auf ein paar wenige Punkte.

- In einem gesunden Knochen befinden sich die Osteoblasten (Aufbau) und Osteoklasten (Abbau) im Gleichgewicht und geben sich quasi die Hand

- Wenn die Osteoklasten in ihrer Anzahl und Aktivität erhöht sind, d.h. mehr Knochen abbauen und die Osteoblasten weniger Knochen aufbauen entsteht ein Knochenverlust

- Fragilitätsfrakturen (Frakturen ohne adäquates Trauma = Bruch in einer Situation, in der ein Knochen nicht hätte brechen sollen) sind in aller Regel auf Osteoporose zurückzuführen

- Innerhalb des ersten Jahres nach einer Oberschenkelhalsfraktur versterben 20-30% der betroffenen Patienten – es besteht somit eine hohe Sterblichkeit

- Für 2025 werden ca. 99'000 Fragilitätsfrakturen erwartet, was Kosten von 2,6 Millionen zur Folge haben wird

- Eine Knochendichtemessung (DXA, schwache Röntgenstrahlung) kostet etwa CHF 75.-

- SD = Standard Deviation = Abweichung zur jungen gesunden Bevölkerung. Ist diese nicht höher als -1 besteht eine normale Knochendichte

- TOP www.osteorheuma.ch/top/index.aspx Tool Osteoporose Plattform zur Ermittlung des Risikos innert 10 Jahren eine Fraktur zu erleiden

- Ermittlung des Sturzrisikos:

- Chair-Rising-Test: Patient muss möglichst schnell und Einsatz der Arme (Arme vor der Brust gekreuzt) fünfmal von einem Stuhl aufstehen (bis zu seiner subjektiv üblichen Streckung) und sich wieder hinsetzen – schafft der Patient dies nicht oder benötig er für die Aufgabe mehr als 10 Sekunden, gilt ein erhöhtes Sturzrisiko.

- Timed up and go Test: Patient sitzt auf einem Stuhl mit Armlehnen und soll sich ohne fremde Hilfe erheben, eine Strecke von 3m gehen, umkehren und sich wieder setzen. Dabei dürfen Hilfsmittel wie Gehstützen verwendet werden. Zur Interpretation wird die für den Vorgang gebrauchte Zeit gemessen. Ein einfach durchführbarer Test zur Beurteilung der Beweglichkeit, bzw. des Körpergleichgewichts und der daraus resultierenden Gefahr eines Sturzes

- Sturzprophylaxe → Training des Gleichgewichts und der Beinkraft (Osteogym) www.rheumaliga.ch/rheuma-vona-z/osteoporose

- Bewegung als Therapie → der Knochen ist ähnlich wie ein Muskel auf Bewegung, Schwerkraft und Druck angewiesen, damit das Knochenwachstum angeregt wird und der Knochen sich neu bilden kann (weiss man u.a. aus der Weltraummedizin)

- Die fachärztliche Abklärung wird unter Umständen von der KK nicht vollumfänglich bezahlt

Zum Schluss wird die Frage gestellt, ob eine Osteoporose immer eine rheumatologische Abklärung benötigt. Dr. Winkler: nein, wenn der Hausarzt, Gynäkologe, Endokrinologe darin bewandert ist, braucht es keinen Rheumatologen – die Krankheit ist nicht explizit einer Fachrichtung zugeteilt.

Sarira dankt allen Teilnehmerinnen für ihr Interesse und schenkt dem Referenten eine Flasche Wein – alle lachen, weil Alkohol ein Risikofaktor ist 😊

|

|

|

|

Weiterbildung – Wundversorgung leicht gemacht, 16.11.2023 |

Rahel Wyss arbeitet als freiberufliche Pflegefachfrau und hat sich auf Wunden spezialisiert. Zu Hause umsorgt Sie Patienten Rund um Wunden.

Das Wichtigste bei der Wundbehandlung sind folgende 3 Punkte: Saft, Druck und Schmutz muss weg.

Saft weg

Eine ödematöse Wunde kann nicht heilen, Ödeme unbedingt behandeln (Kompression, Diuretika, Lymphtherapie)

Druck weg

Unter Druck kann keine Wunde heilen, wenn die Wunde nicht heilen will oder eine Verschlimmerung stattfindet, dann nach den Gewohnheiten des Betroffenen fragen. Z.B. wie oder wo wird geschlafen, was für Schuhe werden getragen, was verursacht zusätzliche Druckstellen ect). 2 Stunden Druck können schon für ein Dekubitus reichen!

Schmutz weg

Belag entfernen, dieser stört die Wundheilung und fördert Infekte. Ebenso Krusten, auch diese müssen für eine Infektionsfreie Wundheilung entfernt werden. Der Wundgrund soll immer ersichtlich sein, dieser muss behandelt werden können. Auf Infektionszeichen achten. (Color, Rubor, Dolor, Tumor, Funktion laesea) Klinische Infektzeichen sind: Taschenbildung, vermehrtes Exsudat, Verfärbung, Geruch, Hypergranulation, bröckelndes Granulationsgewebe, Blutungsneigung, Eiter, Knochen, Stagnation.

Bei einer Infektion ist eine antiseptische Therapie notwendig und dies muss nicht immer ein Antibiotikum sein. Andere Möglichkeit sind: Antiseptika, Silber Produkte oder Honig Produkte.

Es gibt sehr viele verschiedene Wundauflagen, wichtiger als das Material, welches auf die Wunde kommt ist, dass die oben beschriebenen Kriterien erfüllt werden (Saft, Druck, Schmutz weg).

Folgende Wundauflagen wurden angeschaut und verschiedene Produkte zur Ansicht gezeigt:

Schaumstoffe ist die grösste Produktgruppe. Diese halten die Wunde in einem guten Wundmilieu, unterstütz die Wunde in der Reinigung-, und Granulations- und Epithelisierungsphase. Diese Wundauflage sollte mind. 2 Tage auf der Wunde sein und kann bis zu 7 Tage belassen werden.

Absorber- Superabsorber können viel bis sehr viel Exsudat aufnehmen und sind bei extrem nässenden Wunden geeignet.

Hydrofaser/Gelierender Faserverband ist ein guter Wundschutz, er bildet nur ein Gel wo Kontakt mit der Feuchtigkeit besteht. Kann aber auch für tiefe Wunden, Wundhöhlen und Wundtaschen verwendet werden.

Alginat bildet zusammen mit dem Exsudat ein Gel und kann grosse Mengen Exsudat, Bakterien und Zelltrümmer aufnehmen und wirkt dadurch Wundreinigend. Kann ebenfalls für tiefe Wunden, Wundhöhlen und Wundtaschen verwendet werden.

Silberhaltige Produkte wirken antibakteriell, wird von KK nur eine beschränkte Zeit übernommen, kann allergische Reaktionen auslösen und darf nicht länger als 14 Tage angewendet werden.

Honig Produkte gibt es als Alginat oder Honigplatte, wirkt antibakteriell, wird von KK nur eine beschränkte Zeit übernommen und kann zu beginn brennen.

Wir blicken auf eine interessante und lehrreiche Weiterbildung zurück, vielen lieben Dank

|

|

Beitrag der Sektion Solothurn-Biel Januar 2024 |

Wir sind MPA und stolz darauf! Genauso und nicht anders! Wir sollten stolz darauf sein und es auch alle wissen lassen und genau da liegt das Problem...

Angeregt durch ein Stellen-Anforderungsprofil haben wir uns die Bildungslandschaft im Schweizer Gesundheitswesen mal genauer angeschaut und dabei feststellen müssen, dass wir MPAs darin nicht wirklich vorkommen.

Mit diesem Wissen erstaunt es nicht, dass wir auch nicht wirklich wahrgenommen werden – weder von Jugendlichen, die sich für einen Beruf im Gesundheitswesen interessieren, noch von Gesundheitsorganisationen, wie beispielsweise Spitäler, welche MPAs kaum eine Chance geben, sich zu profilieren, bzw. MPAs schlechter entlöhnen, wie FaGes, welche ebenfalls eine dreijährige Ausbildung mit ähnlichem Inhalt absolvieren, dabei aber weder röntgen noch Labor lernen.

Obwohl MPAs ihre Ausbildung mit einem EFZ abschliessen, sind sie auf der Liste der Gesundheitsberufe nicht erwähnt, wohl aber Assistenten Gesundheit und Soziales, welche «nur» mit einem eidgenössischen Attest abschliessen.

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT steuert und reglementiert die Berufsbildung in der Schweiz. Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und der Organisationen der Arbeitswelt (OdA).

OdA ist für Inhalt, Harmonisierung und Koordination verantwortlich, die kantonalen Bildungsämter für die Umsetzung und die Aufsicht.

Am 12. Mai 2005 wurde OdASanté für die Gesundheitsberufe von Organisationen der institutionellen Arbeitgeber (H+ Spitäler der Schweiz, CURAVIVA Verband Heime und Institutionen Schweiz und Spitex Verband Schweiz), sowie der Organisation der kantonalen Gesundheitsbehörde (Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und – Direktoren GDK) gegründet. Seit dem 01.07.2012 zählt auch die Kantonale Organisation der Arbeitswelt Gesundheit zu den Mitgliedern.

Im Juni 2015 wurde OdAmed als Verein gegründet. OdAmed nimmt die Aufgaben einer Organisation der Arbeitswelt gemäss den bundesrechtlichen Bestimmungen über die Berufsbildung wahr und bezweckt die Zusammenarbeit der an einem eidgenössischen Fachausweis für Medizinische Praxisassistentinnen/Praxisassistenten interessierten Berufsverbände und Organisationen, wobei hier mit dem eidgenössischen Fachausweis nur derjenige für Medizinische Praxiskoordinatorinnen/Praxiskoordinatoren gemeint ist.

Weder OdAmed, noch der SVA oder ARAM zählen zu den Mitgliedern von OdASanté – wir fragen uns, warum das so ist.

In der Schweiz standen im Jahr 2020 rund 245 berufliche Grundbildungen zur Wahl. Die zehn meistgewählten beruflichen Grundbildungen 2020 deckten fast 50 Prozent der neu abgeschlossenen Lehrverhältnisse ab. An zweiter Stelle dieser Hit-Liste stand mit total 4'979 Auszubildene der Gesundheitsberuf Fachmann/-frau Gesundheit EFZ (FaGe). Es war der einzige Gesundheitsberuf auf dieser Liste. Was macht den Beruf FaGe attraktiver als MPA? Sind es die Weiterbildungsmöglichkeiten, welche zugegeben für FaGes vielfältiger sind als für MPAs, denen zurzeit plus/minus nur die Weiterbildung zur MPK zur Verfügung steht.

Alles andere ist für uns nur mit mehr Einsatz (Zeitaufwand) zu erreichen als für andere EFZ-Berufe im Gesundheitsbereich, so müssten wir zum Beispiel für Rettungssanitäter eine dreijährige Ausbildung absolvieren, FaGes nur deren zwei.

Unser Newsletter-Beitrag erhebt für sich nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern gibt nur wieder, was wir bislang herausgefunden haben. Er soll dazu anregen, unseren Beruf breiter aufzustellen und für alle – die an einer Berufsausbildung im Gesundheitswesen interessierte, Arbeitgeber wie Ärzte und Spitäler, aber auch Patienten und generell die breite Bevölkerung – sichtbar zu machen.

Wir sind stolz darauf MPA zu sein und sollten das auch alle wissen lassen,

denn wir machen unseren Job verdammt gut und gerne!

Wir haben mehr Anerkennung verdient!

|

|

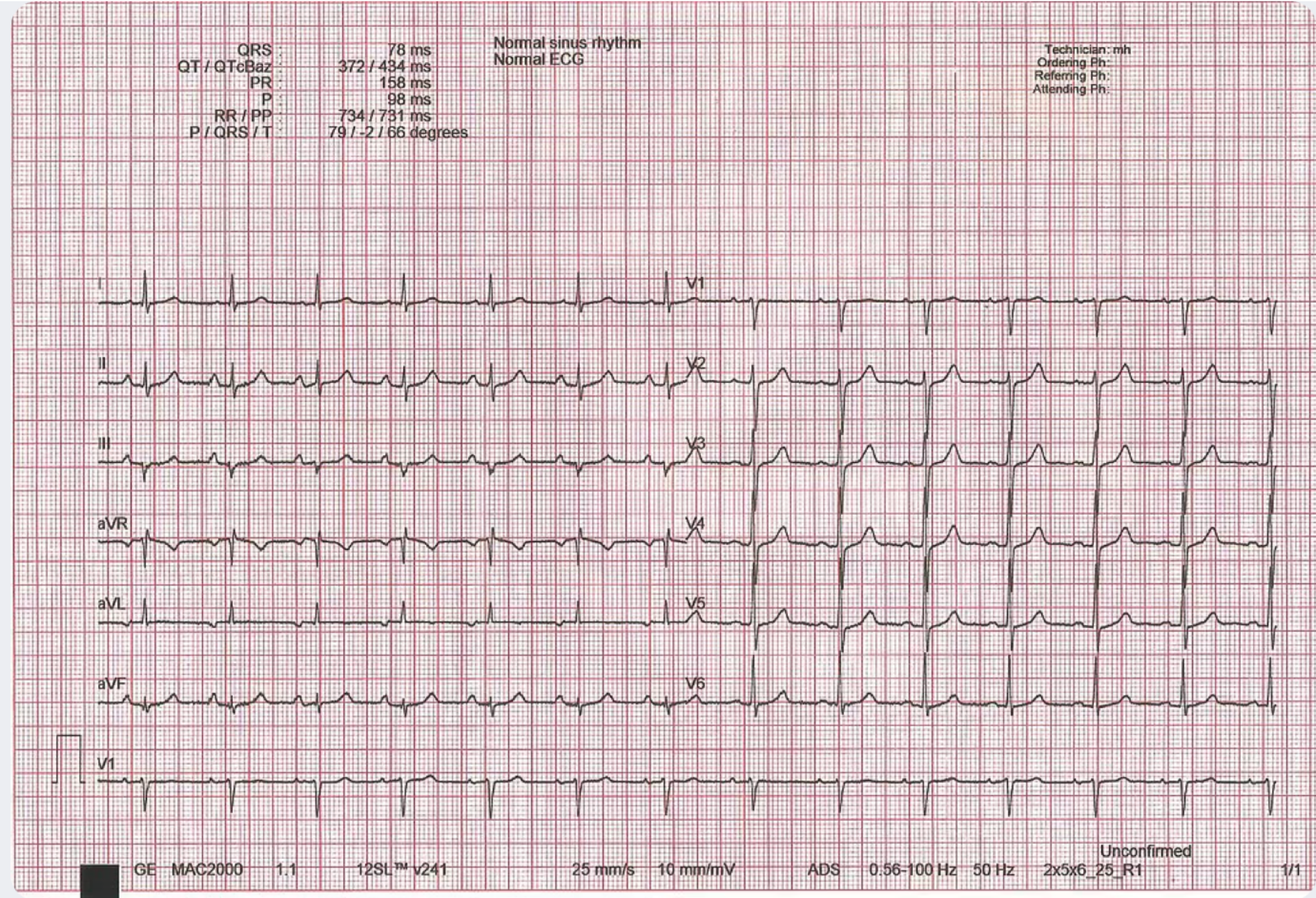

Fokus auf das EKG, 21.09.2023 |

Am 21. September 2023 versammeln sich am EKG interessierte MPAs im Kurslokal der BSU in Zuchwil. Nach sehr leckeren Pizzen, die wir unseren Sponsoren Axelcare, Omanda und Spirig verdanken und von der Gelateria Pizzeria Italia für uns gebacken wurden, begrüsst Fränzi die Anwesenden zur heutigen Fortbildung.

Unser Referent, Dr. med. Leonardo Glutz von Blotzheim, ist Arzt für Innere Medizin und Kardiologie FMH in der Herzpraxis Solothurn.

Zu Beginn fasst Dr. Glutz die Basics zusammen und erinnert daran, dass das Herz eigentlich mittig im Brustkorb liegt und nur seine Spitze nach Links zeigt.

EKGs werden nicht nur beim Verdacht auf einen Herzinfarkt geschrieben, doch falls braucht es zur Diagnostik neben dem EKG die typischen Beschwerden (Symptome) und Labor (erhöhtes Troponin). Und wichtig: Defi bereithalten!

Bei einem EKG wird gemessen, von wo nach wo der Strom fliesst. Man könnte auch von der Nasensitze bis beispielsweise zum Bauchnabel messen, aber um ein aussagekräftiges EKG zu erhalten muss man die Elektroden auf bestimmte (uns bekannte) anatomische Punkte kleben (V1 rot, V2 gelb, V3 grün, V4 blau, V5 braun, V6 lila).

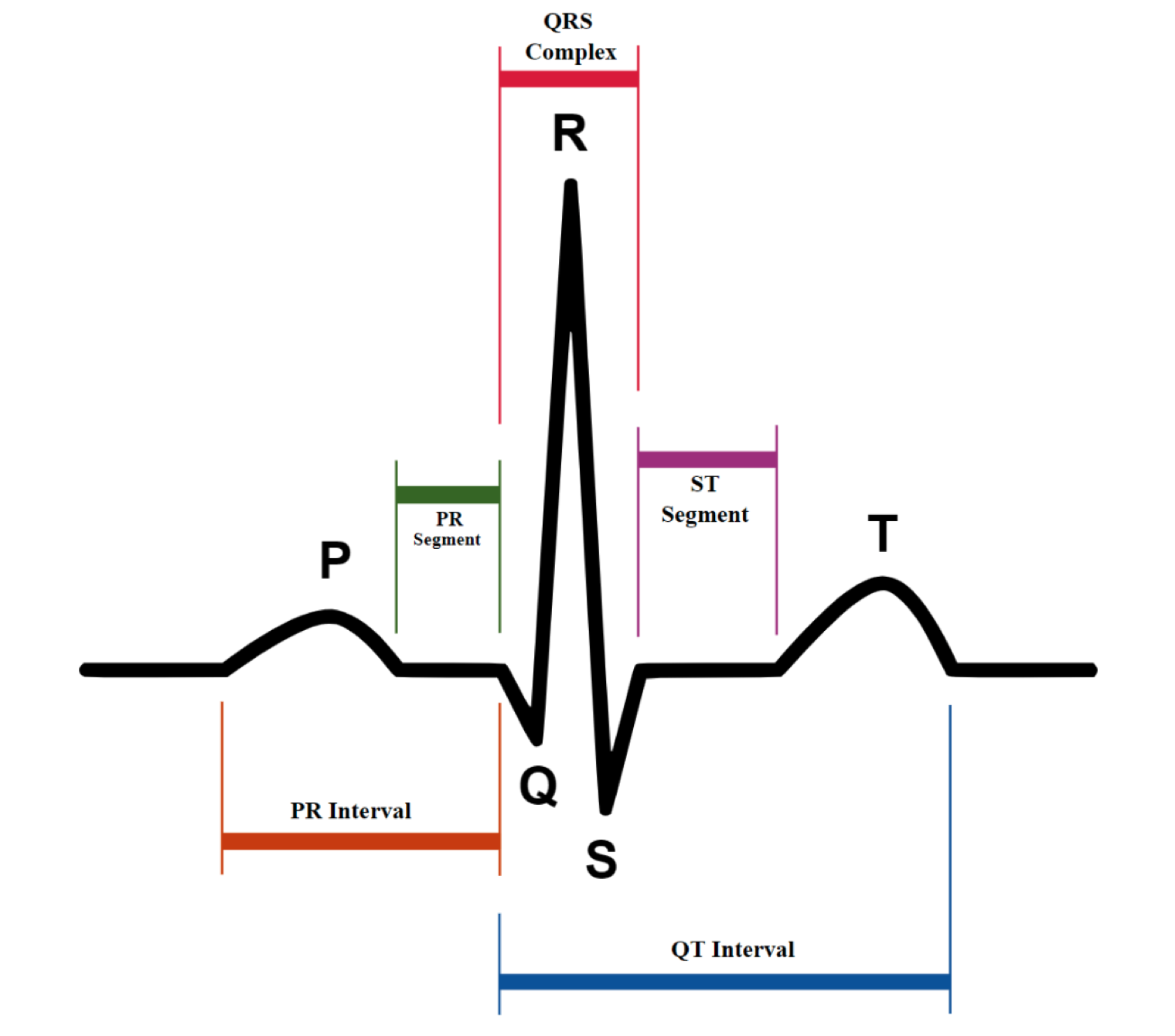

Normales EKG

P Q R S T

PR Interval: Erregung der Vorhöfe (Strom breitet sich über die Vorhöfe aus), die sich zusammenziehen und Blut in die schlaffen Kammern pressen

PQ Zeit: Überleitung des Impulses auf die Herzkammern

QRS Complex (Erregung der Kammer): höchster Punkt des Zacks zeigt an, dass alle Herzmuskelzellen mit elektrischer Energie versorg sind – die Herzkammern ziehen sich zusammen und werfen das Blut aus (sei so gross, weil die Kammer (linker Ventrikel) grösser ist und da am meisten passisert)

ST-Segment: Zeit, die vergeht, bis das Blut aus den Kammern gepumpt ist und die Erholung des Hermuskels beginnt (Erregung bildet sich zurück, die Herzkammern entspannen sich)

QT Interval: gesamte Erregungsdauer der Kammern

|

|

Schwierige Situationen patientisch gelöst, 23.08.2023 |

Am 23. August treffen sich 20 interessierte MPA’s im Tharad Derendingen zur Weiterbildung

«Umgang mit schwierigen Patient*innen»

Unsere Referentin ist die Kommunikationswissenschaftlerin Martina Vogel. Frau Vogel hat allen TeilnehmerInnen ein Handout zukommen lassen, in welchem sie sich detailliert vorstellt und wir alles wichtige nachlesen können.

Ich fasse deshalb nur zusammen, was wir zusätzlich zusammengetragen und gelernt haben.

Frau Vogel bittet uns eingangs unsere Herausforderungen im Berufsalltag aufzuzählen. Am Weiterbildungsabend geht Frau Vogel zwar erst gegen Ende auf diese Liste ein, ich erlaube mir aber, ihre Lösungsansätze gleich hier in blau einzufügen.

- zu spät kommende Patienten wegweisen

Hinweis (Notiz im Wartezimmer, im Aufgebot) darauf «wenn ich zu spät komme, verfällt der Termin» (bei der Diskussion erwähnen, dass es mir leid tut, dass ein Stau war oder ähnliches, aber wir müssen unseren Zeitplan einhalten, gleich einen neuen Termin anbieten)

- Kommunikations-Dreieck: Arzt ⟷ Patient und MPA

Interne Kommunikation verbessern

- Fremdsprachige Patienten

Sprachcomputer – automatische Übersetzung

- Kein freier Termin vs. Ansprüche der Patienten

Definition Notfall? Triagieren (schon am Telefon) -> Situation ernst nehmen! Auch wenn’s aus meiner Sicht «pipifax» ist. Entscheidungsbaum…ja, nein, ja, nein ➙ Prozess

- Verbale-sexuelle Belästigung (auch Berührungen), Übergriffe, Grenzüberschreitungen generell (habe laut Referentin zugenommen)

siehe Handout …und wenn Patienten tatsächlich handgreiflich werden und angreifen?

Und sich beim NEIN sagen breit machend hinstellen, bestimmt, deutlich und laut sprechen.

Frau Vogel erklärt uns, warum der erste Eindruck entscheidend ist und das Entscheidung, ob jemand sympathisch oder unsympathisch ist, innert 0,3 bis maximal 7 sec fällt. Dabei ist das Zusammenspiel zwischen verbalen (7%), nonverbalen (55%) und paraverbalen (38%) Faktoren von grosser Bedeutung. Mit dem Wissen vom geringen Anteil der verbalen Kommunikation ist verständlich, warum schriftliche Kommunikation (oder auch ein Telefongespräch) vor allem wenn es um emotionales geht, nicht funktionieren kann.

Wir können den nonverbalen Eindruck positiv unterstützen, indem wir uns parallel zum Gegenüber ausrichten und nicht «die kalte Schulter» zeigen.

Der erste (sympathische) Eindruck baut eine Beziehung auf. In unserem Fall, die Beziehung zwischen Patienten und MPA, bzw. zwischen Patienten und der Praxis. Eine Beziehung bedeutet Vertrauen und wenn Vertrauen da ist, ist das Verständnis (für ein Problem) höher.

Mit den Tipps und Strategien von Frau Vogel sind wir gestärkt für die nächsten Herausforderungen, uns aber auch bewusst, dass wir für einige wohl immer der Prellbock für deren Unmut bleiben werden – unabhängig davon, ob wir verantwortlich sind oder nicht.

Übrigens ist passend zum Thema auch in der neuesten Ausgabe der Praxisarena (Ausgabe 4 2023) auf den Seiten 32 bis 35 ein Artikel zur Kommunikation erschienen: Die Kunst des aktiven Zuhörens – sehr lesenswert.

|

|

Tatort, Krimi und Forensik, 27.06.2023 |

Am Dienstag, 27. Juni besuchten 48 (achtundvierzig!) Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseren Weiterbildungsanlass mit dem Titel Tatort, Krimi, Forensik – Eine Rechtsmedizinerin berichtet aus ihrem Leben im BSU-Gebäude in Zuchwil – das wohlbemerkt bei herrlichem Sommerwetter.

Christas Eltern haben uns einen Apero vorbereitet, der einem schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen liessen – herzlichen Dank an sie von uns allen.

Unsere sehr sympathische Referentin, Frau Dr. Kristina Bauer, Fachärztin für Rechtsmedizin, Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin der Uni Bern, Abteilung Forensische Medizin und Bildgebung, führte strukturiert durch das sensible Thema.

Sie erklärte uns ihre Arbeit anhand von Beispielen, auch Bildern und zeigte uns im Vergleich auf, wie unrealistisch ihr Beruf in den Fernsehserien dargestellt wird.

In der Realität werden an einem Tatort weisse Einmal-Schutzanzüge mit Kapuze getragen, dazu Mundschutz und Handschuhe um (vor allem beim Verdacht eines Tötungsdeliktes) am Tatort keine Spuren zu hinterlassen. In der Serie sieht man die Rechtsmedizinerin gerne auch mal an Highheels und Etuikleid sich über die Leiche beugen, mit etwas Glück wenigstens Handschuhe tragend…

Frau Dr. Bauer berichtet von den 6 Abteilungen, in welche sich das IRM gliedert und die Aufgaben/Dienstleistungen dieser Abteilungen (beides gerne auf deren Homepage nachzulesen www.irm.unibe.ch – es lohnt sich). Zudem erklärt sie uns, dass Rechtsmedizin und Pathologie nicht ein und dasselbe sind. Bei der Pathologie wird (meist) im Auftrag des Spitals nach der Todesursache gesucht, die medizinische Diagnose wird überprüft. In der Rechtsmedizin wird Auftrags der Staatsanwaltschaft nach der Todesart gesucht mit dem Ziel, das Vorliegen einer Straftat auszuschliessen oder zu bestätigen.

Bei einem Todesfall entscheidet der Haus- oder Notarzt bei der Leichenschau, ob es sich um einen natürlichen Todesfall handelt und somit die Leiche zur Erdbestattung oder Kremation freigegeben werden kann, oder ob es sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall (kurz AGT) handelt. Dazu gehören nicht natürliche Todesfälle wie Unfall, Suizid, Delikte inkl. Spätfolgen davon, aber auch unklare Todesfälle. Im Falle eines AGTs muss eine Meldung an die Polizei und/oder Staatsanwaltschaft erfolgen.

Um einen Tod festzustellen, bedarf es (immer) sichere Todeszeichen, die da sind:

- Totenflecken (entstehen 20-30min nach dem Tod, weil das Blut nicht mehr zirkuliert und der Schwerkraft zufolge absinkt)

- Totenstarre (zB. Beine in der Luft, nach die Knie starr wurden)

- Fäulnis/Verwesung

- Nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen

- Hirntod – dieser wird klinisch festgestellt (EEG)

Wichtig! Alle Folgenden gehören nicht zu den sicheren Todeszeichen:

Fehlende Atmung / Atemstillstand; Bewusstlosigkeit / Koma; Pulslosigkeit; nicht wahrnehmbare Herztöne; weite, lichtstarre Pupillen; schlaffer Muskeltonus; Blässe der Haut; Abkühlung des Körpers

Nach der sicheren Todesfeststellung vor Ort folgen weitere Abklärungen, die alle hier aufzuzählen diese Zusammenfassung sprengen würde.

Wenn Polizei und Rechtsmediziner zum Schluss kommen, dass eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, entscheidet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion (Autopsie/Sektion – es ist alles dasselbe) durchzuführen.

Unsere Referentin hat in ihrem Berufsalltag nicht nur mit Leichen zu tun, die Rechtsmedizin führt auch körperliche Untersuchungen an Lebenden durch, meist Auftrags der Staatsanwaltschaft oder konsiliarisch für Spitäler.

Wir alle sind begeistert von unserer Referentin und ihrer Vortragsweise. Viele Fragen werden gestellt, so zum Beispiel wieviel Obduktionen pro Jahr in etwa durchgeführt werden. Frau Dr. Bauer kann nur für den Kanton Bern sprechen, da sind es ca. 230 pro Jahr, manchmal 2-3 pro Tag, dafür werden an den Wochenenden nur Delikte und Kinder obduziert.

Offensichtliche Tötungsdelikte gibt es 7-8 pro Jahr plus etwa 2-3 weitere, welche sich erst im Nachhinein (nach polizeilicher und rechtsmedizinischer Abklärung) als solche zu erkennen geben. Man rechnet mit einer nicht unerheblichen Dunkelziffer, weil der Fall nicht gemeldet wurde oder das «Opfer» schon sehr alt war. So gab es zum Beispiel der Fall eines 95jährigen, der zugedeckt in seinem Bett lag und auf dessen Totenschein «natürlicher Tot» angekreuzt war. Als man die Bettdecke entfernte, sah man ein Messer in seiner Brust stecken – der Mann hatte sich suizidiert.

Mit diesen beiden Bildern schloss unsere Referentin ihren Vortrag. Wir danken herzlichst für den spannenden Einblick!

|

|

Sterbehospiz Derendingen, 26.04.2023 |

Am 26.04.2023 durften wir ein interessantes Referat von Frau Cristina Pitschen, Geschäftsleitung Sterbehospiz und Regula Meier Rüfenacht, Hausärztin in Derendingen geniessen.

Mit der Geschichte der Hospizbewegung begann Frau Pitschen unseren Weiterbildungsabend.

1967 gründete Cicely Sauders in London mit dem St. Christophers`s Hospice die moderne Hospizbewegung. Zwei Jahre danach wurde der erste Hausbesuchsdienst zur Betreuung von Sterbenden in ihrer häuslichen Umgebung eingerichtet.

Die Aufgaben des Hospizes:

Das Stationäre Hospiz ist Teil der allgemeinen und spezialisierten Palliativversorgung und sieht sich als Ergänzung zu anderen Dienstleistern wie SPX, Spital, APH und schliesst eine wichtige Versorgungslücke. Das Ziel ist die palliativmedizinische Behandlung, sowie die hospizliche Begleitung in der letzten Lebensphase bis zum Tod, anzubieten. Ein spezialisiertes, multiprofessionelles Team mit breiten Palliativ Care Kompetenzen kümmern sich im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes um die Patienten und Patientinnen, sowie deren Bezugspersonen.

Die Haltung/Philosophie „Die Würde des Menschen in seiner Autonomie, in seinen Ressourcen, Bedürfnissen, Nöten und Hoffnungen stehen im Zentrum unseres pflegerischen Handelns und im Umgang miteinander“

Mit einem Fallbeispiel zeigte Frau Pischten uns wie individuell die Betreuung der sterbenden ist, wie viel man für seine Arbeit zurückbekommt und wie man durch diese Arbeit selber wachsen und vieles mitnehmen darf. Die ärztlichen Aspekte zeigt uns Frau Meier Rüfenacht auf: Adäquate Symptombehandlung, was wünschte die Person, mein Gegenüber und was nicht. Es sind nicht immer die Medikamente, welche helfen, oft schon… auf Fragen eingehen die sich stellen: wie, wenn, warum, sind ebenso wichtig. Erreichbarkeit und Vertrauen sind für Frau Meier Rüfenacht eine Grundvoraussetzung ➙ wir sind 1 Team!

Wir danken den beiden für den Einblick ins Sterbehospiz, es war interessant, humorvoll und anregend über seine eigenen Bedürfnissen Gedanken zu machen und für sich einzustehen.

|

Letztes Update: 13.02.2025, DB&FK Design |